Zu unserem goldenen Jubiläumsjahr (2023) haben wir einige Objekte unseres Archivs für euch rausgesucht, damit ihr die Sammlung des Spinnbodens etwas besser kennenlernt. Folgend stellen wir diese ein wenig genauer vor.

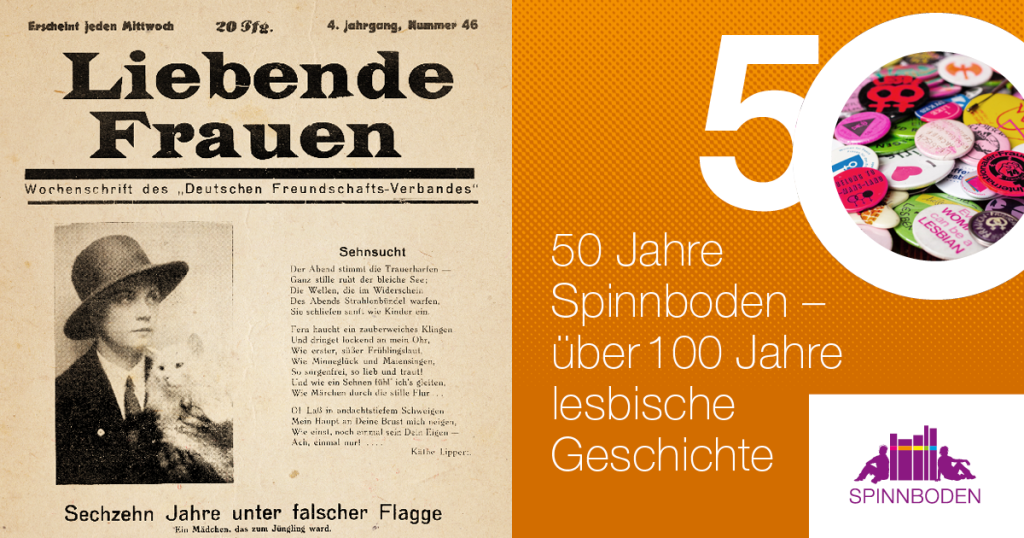

Objekt #1 aus unserem Bestand: Die Zeitschrift Liebende Frauen

In den 1920er Jahren gab es erstmals Zeitschriften von und für frauenliebende Frauen. Neben Kurzgeschichten, Gedichten und Kleinanzeigen zierte oft – aber nicht immer (siehe unser ausgewähltes Bild) – ein Aktbild das Cover. Hier seht ihr ein Cover der Zeitschrift Liebende Frauen aus dem Jahr 1929.Der Spinnboden besitzt weltweit die einzigen Ausgaben dieser Zeitschrift. 2007 erstand das Archiv die kompletten fünf Jahrgänge von 1926 bis 1931. Über 30 Leute haben damals Geld zusammengelegt, um diese Hefte zu kaufen. Im Jahr 2018 sind die Ausgaben außerdem komplett digitalisiert worden und für jede*n Online im Meta Katalog zugänglich. Einen informativen kurzen Artikel von Heike Schader zu der Zeitschrift findet ihr auf der Website des Digitalen Deutschen Frauenarchivs.

„Der Entstehungshintergrund der Zeitschrift Liebende Frauen ist ein Rätsel. Die Zeitschrift ist ein Nachdruck der Frauenliebe, doch ist völlig unklar, zu welchem Zweck dies geschah.“

Heike Schader

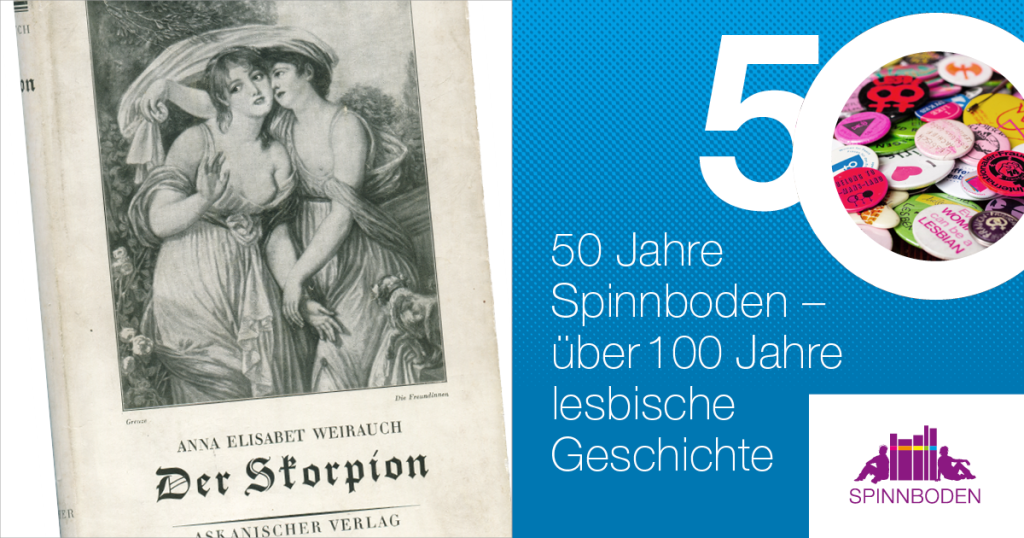

Objekt #2 aus unserem Bestand: Roman „Der Skorpion“ von Anna Elisabet Weirauch

Romane mit lesbischen Figuren waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr selten. Von 1919 bis 1931 erschien beispielsweise die Trilogie „Der Skorpion“. Im Beitragsbild ist der dritte Band aus dem Jahr 1931 zu sehen. In der Trilogie erzählt die lesbische Schriftstellerin und Schauspielerin Anna Elisabet Weirauch (1887-1970) die Entwicklung einer jungen homosexuellen Frau im gesellschaftlichen Kontext. Der Skorpion blieb der einzige Roman mit lesbischem Inhalt von Weirauch. Auch in den USA erschien der Roman in Übersetzung.

Obwohl diese Trilogie in der Zeit des Nationalsozialismus auf der sogenannten „Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ stand, blieb Weirauch selbst während der NS-Zeit aktive Schriftstellerin und war Mitglied der „Reichsschrifttumskammer“ – sie und ihr Werk müssen also unbedingt kritisch rezipiert werden!

Im Spinnboden befinden sich alle drei Bände in verschiedenen Ausgaben sowie eine kleine Sammlung zu Weirauch.

Mehr Infos zu dem Roman und der Person Weirauchs sowie digitale Ausgaben des Buchs findet ihr auf der Website des Digitalen Deutschen Frauenarchivs.

„Der Skorpion ist wohl der einzige Roman von Weirauch, der sich dem Thema lesbische Liebe widmet […]. Allerdings ist Der Skorpion auch die einzige Trilogie der Autorin, was auf eine intensive Beschäftigung mit dem Thema schließen lässt. Hatte der Roman womöglich einen autobiografischen Hintergrund oder schrieb sie lediglich in aufklärerischer Absicht?“

Claudia Schoppmann

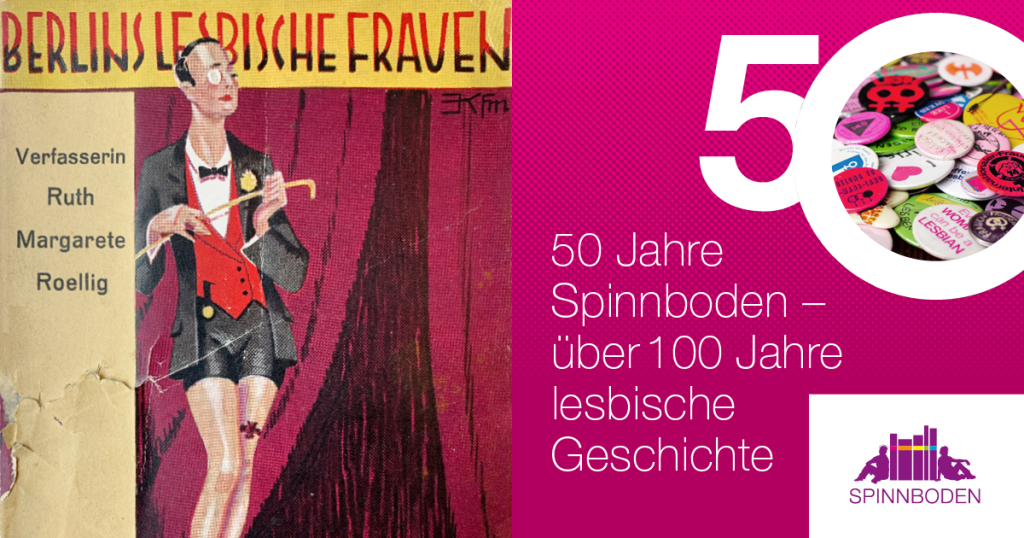

Objekt #3 aus unserem Bestand: Reiseführer von Ruth Margarete Roellig „Berlins lesbische Frauen“ mit einem Vorwort von Dr. Magnus Hirschfeld

In der Weimarer Republik gab es eine große lesbische Subkultur. Neben den bereits vorgestellten lesbischen Zeitschriften, gehörte dazu auch eine große lesbische und queere Barkultur in den Städten. Im Bild seht ihr einen Reiseführer aus dem Jahr 1928, in dem allein 14 lesbische Treffpunkte in Berlin vorgestellt werden. Dazu gehören unter anderen „Die Hohenzollern-Diele“, das „Dorian Gray“, „Der Toppkeller“, das „Café Domino“, der „Klub der Freundinnen“ oder das „Eldorado“. Es gab aber noch viel mehr Orte, die meist in den Anzeigenteilen der lesbischen Zeitschriften ihre Events bewarben. Neben normalen Barabenden, gab es bspw. Kostüm- oder Maskenbälle. Viele Orte sprachen eine spezifische Zielgruppe an, dies hatte oft mit der Klassenherkunft sowie dem Begehren oder geschlechtlichen Ausdruck der Besuchenden zu tun.

Die Verfasserin Ruth Margarete Roellig (1878-1969) war Schriftstellerin und veröffentlichte verschiedene Texte und Romane, sie lebte auch selbst lesbisch. Durch ihre Artikel über Frauenliebe in den lesbischen Zeitschriften wurde Roellig zu einer lesbischen Szenebekanntheit in Weimar- Berlin. Jedoch ist ihre schriftstellerische Tätigkeit, die sie auch in der NS-Zeit weiterführte, ebenfalls sehr kritisch zu sehen. In ihrem letzten Roman von 1937 bspw. „Soldaten, Tod, Tänzerin“ sind antisemitische und antikommunistische Motive vorhanden. „Berlins lesbische Frauen“ landete im Jahr 1938 auf der „Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“. Das Buch wurde 1981 und 1994 unter dem Titel „Lila Nächte: Die Damenklubs der Zwanziger Jahre“ neu aufgelegt. Bei uns im Archiv findet ihr ein Originalexemplar des Reiseführers sowie die späteren Neuauflagen.

In dem tollen Projekt „Hier ist‘s richtig“ von @rorymidhani könnt ihr einige der genannten Bars mittels Augmented Reality besuchen und einen Eindruck der Atmosphäre gewinnen.

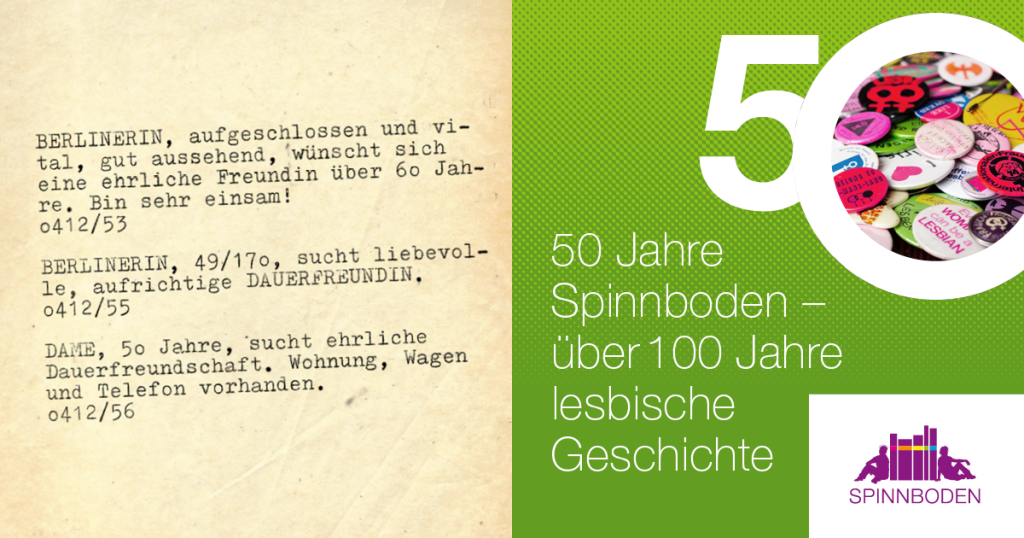

Objekt #4 aus unserem Bestand: Lesbische Kontaktanzeigen

Kontaktanzeigen sind ein lange bewährtes Mittel, um andere Lesben kennenzulernen und kleine Liebschaften zu finden. Zum Teil findet ihr diese auch heute noch z.B. in der Siegessäule oder bei L.Mag Online. Gar nicht so anders als Tinder, OkCupid, Her & Co.

„BERLINERIN, 49/170, sucht liebevolle, aufrichtige DAUERFREUNDIN.“

anonym

Bereits Quellen aus dem Jahr 1902 listen lesbische Kontaktanzeigen in regionalen Zeitungen auf (siehe das Buch von Ilse Kokula: Weibliche Homosexualität um 1900 in zeitgenössischen Dokumenten). Und in den Zeitschriften der 1920er Jahre gab es selbstverständlich immer einen Kontaktanzeigen-Teil.

Im Beitragsbild findet ihr drei beispielhafte Annoncen von Mitte der 1970er Jahre aus einem kleinen Anzeigenblatt namens „Adress.-Vermittlung“ vom Verlag und Schreibbüro von S.H.G. Richter. Hier konnte „Dauerfreundschaft“, „Freizeitpartnerin“ oder „Brieffreundin“ von/für Frauen in BRD und West-Berlin gefunden werden. Wer ein Abonnement abschloss (9 DM für 3 Monate) bekam die Schreibmaschine-Seiten alle 14 Tage „neutral“ zugesandt.

„BERLINERIN, aufgeschlossen und vital, gut aussehend, wünscht sich eine ehrliche Freundin über 60 Jahre. Bin sehr einsam!“

anonym

Ein Projekt der Künstlerin Irène Mélix „lonely hearts“ hat zahlreiche lesbische Kontaktanzeigen Online zusammengetragen.

Und auch bei uns im Spinnboden gibt es einmal jährlich einen Workshop mit der Schauspielerin Monika Freinberger, wo die Teilnehmer*innen eine Szenische Lesung mit lesbischen Kleinanzeigen durch die Jahrzehnte erarbeiten.

Kommt doch gern mal vorbei und stöbert in den Gesuchen versch. Jahre unseres großen lesbischen Zeitschriftenbestands – es macht wirklich Freude!

„DAME, 50 Jahre, sucht ehrliche Dauerfreundschaft. Wohnung, Wagen und Telefon vorhanden.“

anonym

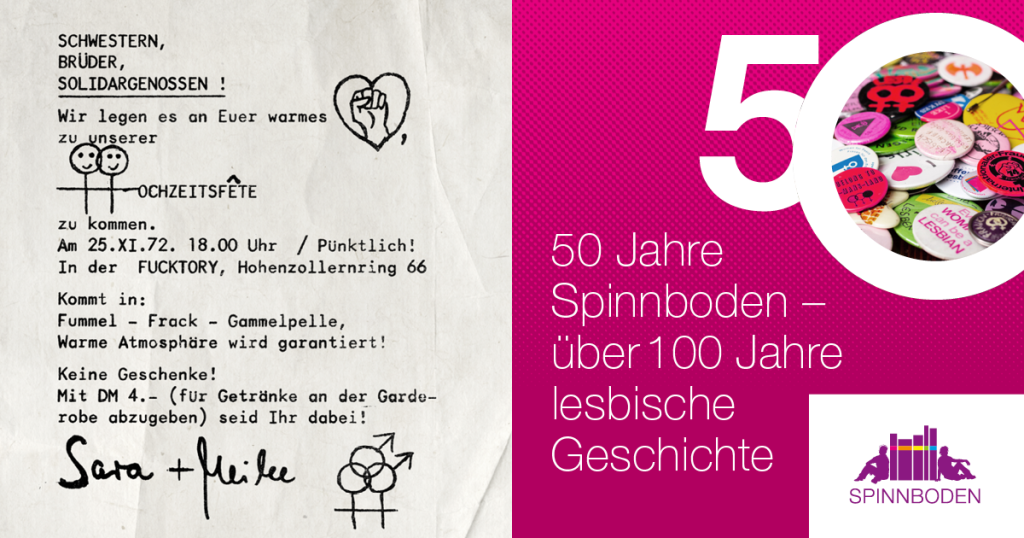

Objekt #5 aus unserem Bestand: DIY-Einladung Lesbische Hochzeitsfête von 1972

Gerade, weil wir die Errungenschaft der Homo-Ehe nicht als das Kernziel unseres politischen Kampfes verstehen, so hat es uns diese Einladung zu einer lesbischen Hochzeitsfête von 1972 – lange vor der staatlich anerkannten Ehe für Lesben und Schwule in Deutschland – in ihrem Charme angetan.

„Schwestern, Brüder, Solidargenossen! Wir legen es an euer warmes Herz zu unserer lesbischen Hochzeitsfête zu kommen. Am 25.11.1972. 18.00 Uhr / Pünktlich! In der FUCKTORY, Hohenzollernring 66.Kommt in: Fummel – Frack – Gammelpelle, warme Atmosphäre wird garantiert! Keine Geschenke! […]“

aus der Einladung

Die Einladung befindet sich in unserem Bestand zum historischen LAZ – Lesbisches Aktionzentrum Westberlin, welches das Spinnboden-Archiv 1973 begründete. In dem Bestand könnt ihr neben Flyern, Protokollen, politischen Manifesten und Zeitungsartikeln auch immer wieder auf solche kleinen persönlichen Schätze stoßen. Wenn ihr lesbische Alltgagsgeschichte frührerer Jahrzehnte entdecken wollt, dann besucht uns!

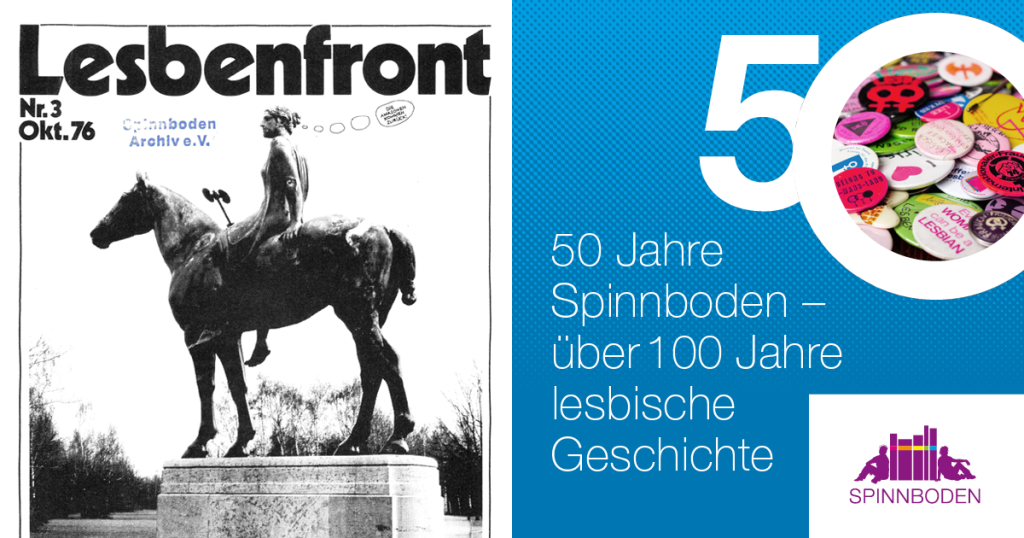

Objekt #6 aus unserem Bestand: Zeitschrift Lesbenfront, Ausgabe Nr. 3/1976

Ab den 1970er Jahren gab es erstmals seit der Weimarer Republik wieder mehrere lesbische Zeitschriften und somit eine Auswahl. Es begann mit der „Lesbenpresse“ und der „UkZ (Unsere kleine Zeitung)“ 1975 in der BRD. Zuvor gab es in der Nachkriegszeit lediglich in der BRD wenige Ausgaben einer Zeitschrift namens „Wir Freundinnen“ (1951/52) und eine lesbische Beilage „Aphrodite“ in einer schwulen Zeitschrift. Die Zeitschrift Lesbenfront, deren Cover der Nr. 3/1976 in unserem Beitrag abgebildet ist, war die einzige deutschsprachige Lesbenzeitschrift aus der Schweiz. Sie erschien von 1975-2005 und damit ganze 30 Jahre. Bis 1980 wurde sie von der HFG Homosexuelle Frauengruppe Zürich herausgegeben, danach von wechselnden Redaktionskollektiven. Der Name der Zeitschrift änderte sich mit den Jahren ebenfalls: Lesbenfront (1975-1984), Frau ohne Herz (1984-1995), die (1996-2004), Skipper (2004-2005).

Alle Hefte sind digitalisiert und unter dem jeweiligen Titel kostenlos abrufbar auf www.e-periodica.ch

Wir haben diesen Titel ausgewählt, da die berühmte Amazonenstatue im Berliner Tiergarten abgebildet ist. Über der Amazone schwebt die Sprechblase mit dem Gedanken:

„Die Amazonen kommen zurück!“

Sprechblase auf dem Cover

Die Statue findet ihr grafisch verändert auch auf dem Titel unseres lesbisch-queeren Stadtplans für Berlin von 2020 wieder. Die Amazonenstatue im Tiergarten war und ist ein lesbischer Treffpunkt, da es in Teilen lesbischer Bewegungen immer wieder Bezüge zu den Amazonen-Völkern gab und gibt. Beispielsweise gibt es im Sommer das Amazonen-Cruising.

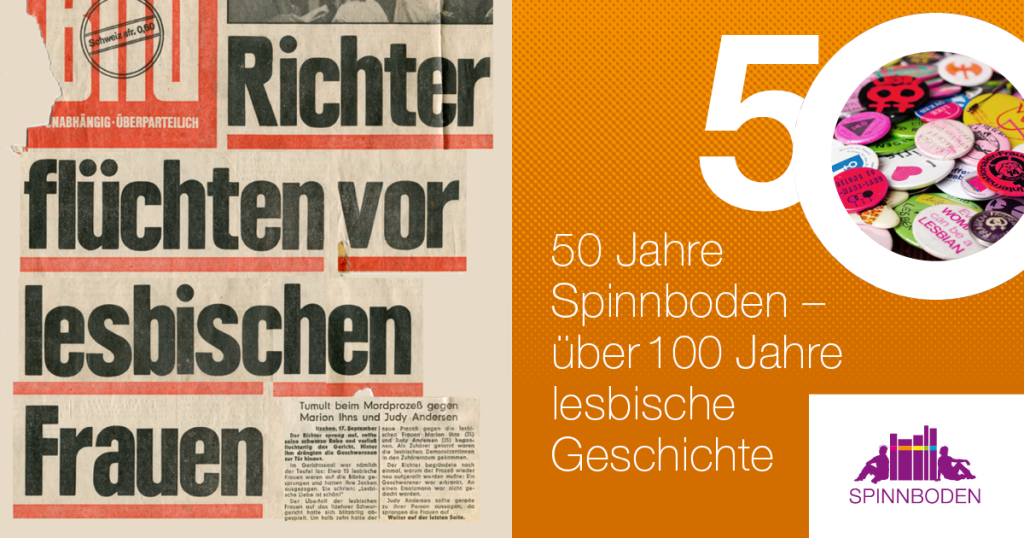

Objekt #7 aus unserem Bestand: Bild-Artikel „Richter flüchten vor lesbischen Frauen“ (1974)

Im Jahr 1974 wurden zwei Frauen, die eine Liebesbeziehung zueinander hatten, Marion Ihns und Judy Andersen, vor Gericht angeklagt. Die beiden waren im November 1972 verhaftet worden, da sie einen Mann für die Tötung von Marion Ihns’ gewalttätigen Ehemann bezahlt hatten. Der Prozess in Itzehoe wurde in der Presse sexistisch und lesbenfeindlich begleitet – das Lesbischsein wurde als Grund für die Tat ausgelegt, nicht die Gewalt des Ehemanns. Insbesondere die Bild-Zeitung schlachtete bereits ab Januar 1973 in einer diffamierenden Serie namens „die Verbrechen der lesbischen Frauen“ Gewalttaten aus, in denen Lesben beteiligt waren und setzte lesbisches Leben und Kriminalität gleich.

Sowohl gegen die Bild-Serie als auch die Prozessberichterstattung in den (Boulevard)medien und die Urteilsverkündung, gab es lesbischen und feminististischen Widerstand. Voran waren dabei Lesben der HAW-Frauengruppe (später LAZ – Lesbisches Aktionszentrum Westberlin), die gemeinsam mit Heteras aus dem Frauenzentrum Berlin Flugblattaktionen machten und im September 1974 mit Frauen aus Hamburg im Gerichtssaal und vor dem Gerichtsgebäude gegen die skandalöse Verhandlung und Berichterstattung in der Presse demonstrierten. Die Protestaktion im Gerichtssaal fand ebenfalls mediale Aufmerksamkeit, siehe unser Beitragsbild: So titelte die Bild-Zeitung:

„Richter flüchten vor lesbischen Frauen“

Bild-Artikel, 17.09.1974

Denn die Richter hatten beim Protest fluchartig den Saal verlassen.

An dem Richterspruch der lesbenslangen Haftstrafe für die Angeklagten änderte diese Aktion jedoch nichts.

Marion Ihns distanzierte sich später von der Beziehung und warnte alle Frauen vor der lesbischen Liebe, womit sie das diskriminierende Pressenarrativ untermauerte und Judy Andersen als „die Verführerin“ hinstellte.

Mehr Zeitungsartikel findet ihr in unserer umfangreichen Zeitungsausschnittsammlung, die 1973 angelegt wurde.

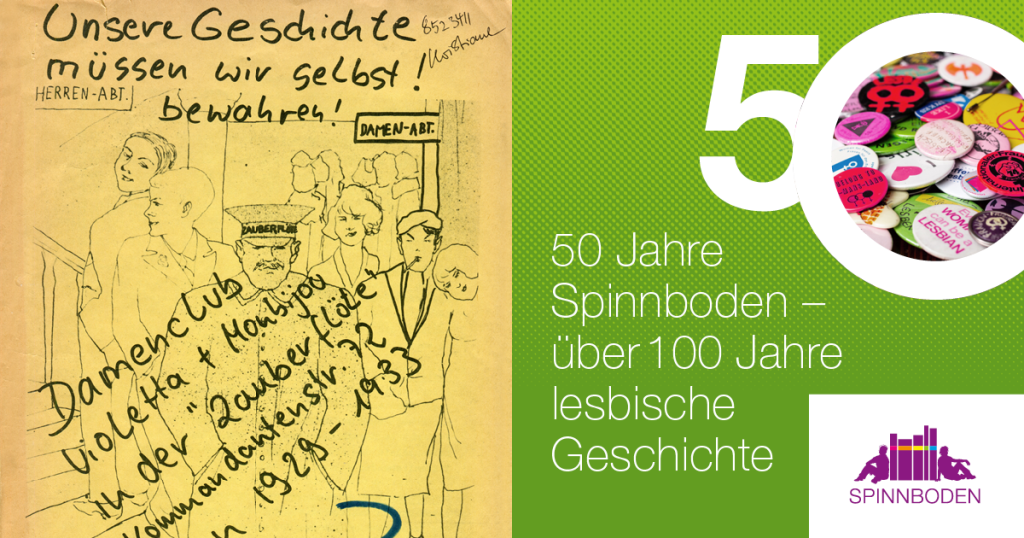

Objekt #8 aus unserem Bestand: Lesben-Archiv Rundbrief Nr. 1/1981

Der Spinnboden hatte einen eigenen Rundbrief, dessen erste Ausgabe 1981 erschien. Das Titelblatt mit einer historischen Zeichnung von Christian Schad zeigt, dass die Wiederentdeckung der lesbischen Subkultur aus den 1920er Jahren ein großes Anliegen des Spinnbodens war, da viel Wissen verlorenging.

Zu dem Zeitpunkt des Erscheinens des ersten Rundbriefs 1981 war weder das Lesbenarchiv öffentlich zugänglich noch der Name „Spinnboden“ entstanden. Die wiederentdeckten Bestände des LAZ-Archiv (seit 1973) wurden gerade neuaufgebaut und die Arbeit, einen öffentlich zugänglichen Ort zu schaffen, war im vollen Gange.

Auf den 4 Seiten dieses ersten Rundbriefs, die mit Schreibmaschine getippt wurden (Vorder- und Rückseite) und nur mit einer Tackernadel zusammengehalten sind, berichten die am Archiv beteiligten Lesben über sich (7 Personen), was sie suchen und welche Bestände (Auswahl) es bereits im Archiv gibt (z.B. Bücher, Zeitschriften und Diplomarbeiten). Hier ein kleiner Auszug aus dem Innenteil:

„UNSERE GESCHICHTE MÜSSEN WIR SELBST BEWAHREN! Wir wollen die Geschichte lesbischer Frauen bewahren, wollen vermitteln wie sie damals und heute lebten, liebten und sich dargestellt haben.“ (Seite 3)

Seite 3 Rundbrief Nr. 1/1981

„Wir suchen: Aus den Bars, Clubs […] Aus dem Lesbischen Aktionszentrum und der Gruppe L74 […] Von den Unilesben […] Von den Frauen, die mit der Zeitschrift ‚Die Partnerin‘ zusammenarbeiteten […] Magielesben, Landlesben, Reiselesben, Hausbesetzerlesben, Altlesben, Junglesben, Sublesben, Clublesben, Handwerkslesben, …lesben, …lesben […]“

Seite 4/5 Rundbrief Nr. 1/1981

Ab der Nummer 4 (Juli 1983) änderte sich der Titel, nun gab es den Namen „Spinnboden“ und den Untertitel „Texte“. Insgesamt gibt es 18 Ausgaben der „Spinnboden Texte“ bis 1992 und nochmal eine einzelne Ausgabe von 1998. Das Heft wird mit jeder Ausgabe umfangreicher, enthält Artikel zu Veranstaltungen, Archivzugängen oder lesbischen Persönlichkeiten und gibt Aufschluss zu über zehn Jahren Archivgeschichte. Eine tolle Quelle!

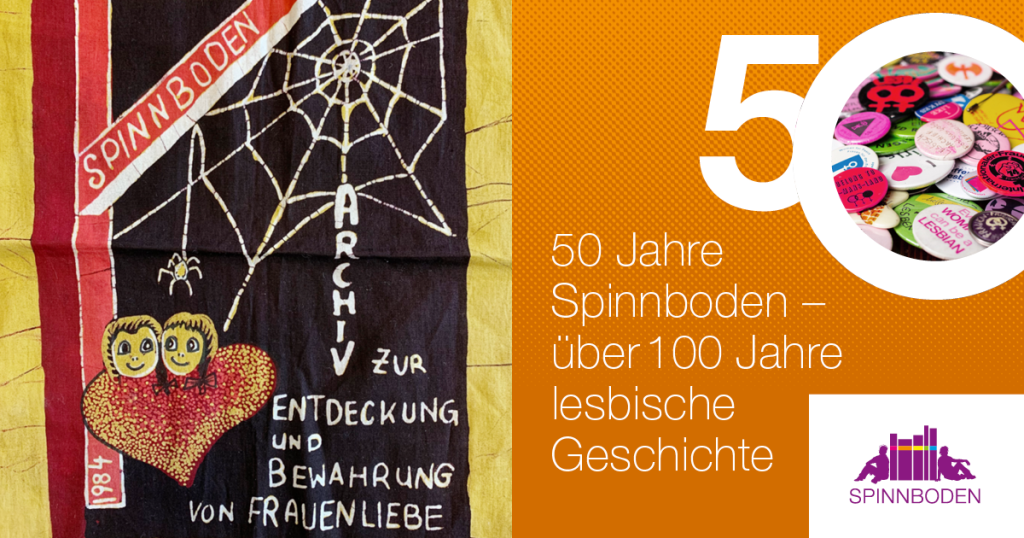

Objekt #9 aus unserem Bestand: Spinnboden Tuch (1984)

Im Juni 1983 wurde der Verein „Spinnboden – Archiv zur Entdeckung und Bewahrung von Frauenliebe“ gegründet. Damals wurde das Wort „lesbisch“ im Namen noch bewusst vermieden, um die Chancen auf eine staatliche Finanzierung zu erhöhen. Bei „Archiven von unten“, also Community- oder grassroots-Archiven, die aus linken sozialen Bewegungen heraus gegründet wurden, ist es bis heute (auch international) ein Thema, inwieweit staatliche Finanzierung für die Archivarbeit gewünscht bzw. befürwortet wird oder nicht. Die Gründerinnen des Spinnbodens haben sich von Anfang an dafür entschieden.

Unser Objekt zeigt ein bedrucktes Tuch von 1984, welches den Namen bildlich darstellt. Viele fragen uns immer, woher der Name Spinnboden kommt oder was dieser bedeutet:

„Spinnboden“ beschreibt den Ort, wo Frauen früher Wolle auf Rädern gesponnen haben. Hier kamen sie zusammen, arbeiteten und tauschten dabei Geschichten aus. Den Archivgründerinnen schien daher der Name passend für einen Ort, an dem lesbische Geschichte(n) gesammelt und weitergegeben werden.

Im Juli 2001, also erst knapp 20 Jahre später wurde der Name in „Spinnboden Lesbenarchiv & Bibliothek“ geändert, um für mehr öffentliche Sichtbarkeit von Lesben zu sorgen.

Wir freuen uns sehr über diesen Namen. Das Archiv, seine Bestände und die Geschichten, die es bei uns zu entdecken gibt, zeigen, dass ein Verständnis von Lesben und lesbischem Leben komplex, vielfältig und immer im Wandel war und ist. Lesbisch und queer kann deshalb nach unserer Perspektive nicht voneinander getrennt werden!

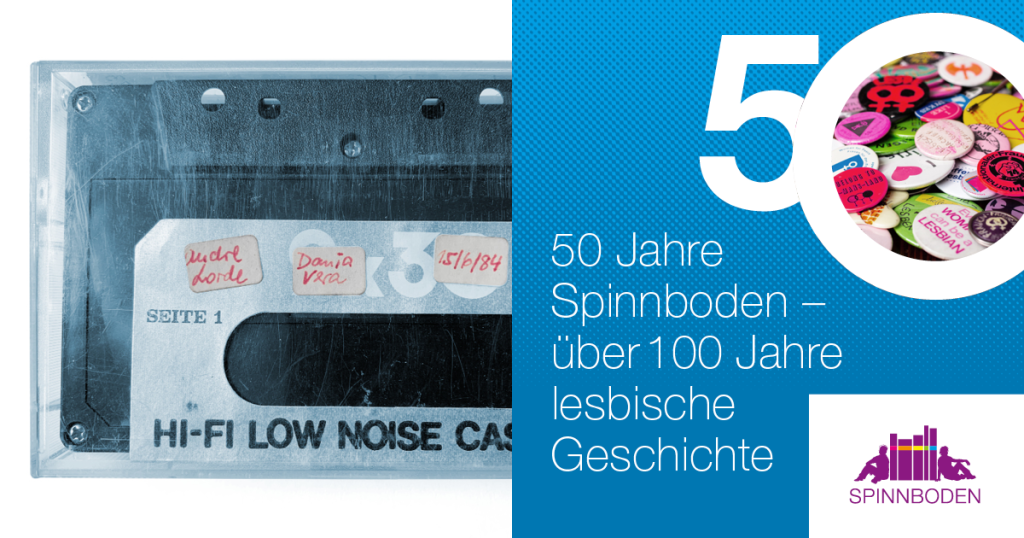

Objekt #10 aus unserem Bestand: Kassettenaufnahme von Audre Lordes Besuch im Spinnboden (1984)

Audre Lorde besuchte am 15.06.1984 den Spinnboden. Die Kassette enthält die Aufzeichnung eines Interviews, welches Daniela von Raffay und Vera Werner mit Audre Lorde anlässlich ihres Besuchs führten.

In der 60 minütigen Aufzeichnung, die leider schon von schlechter Tonqualität ist (zum Glück konnten wir die Kassette digitalisieren), geht es um sehr viele Themen: Rassismus in Deutschland, das Zusammenwirken verschiedener Diskriminierungsformen, die Ignoranz privilegierter Personen, Unterschiede zwischen Frauen, Krebs, das Lesbenarchiv in New York, Coming-Out, lesbische Mütter, Sprache, Übersetzung, Kommunikation und Lehren/Lernen.

Auszüge des Interviews wurden leicht abgeändert und in deutscher Übersetzung in der Zeitschrift Spinnboden-Texte Nr. 6/1984 abgedruckt.

Neben der Kassette gibt es bei uns im Archiv Kontaktabzüge mit Fotos, die am selben Tag von Annick Yaiche gemacht wurden. Auf den Fotos ist zu sehen, dass Audre Lordes Partnerin, Gloria I. Joseph, auch dabei war. Die meisten der Fotos illustrieren die Gesprächssituation. Einige der Fotos zeigen eine Mitarbeiterin des Archivs, Simona Bellini. Zudem ist zu sehen, dass das Lesbenarchiv sich 1984 noch in der Privatwohnung von Gudrun Schwarz, die das Archiv in der jetzigen Form gegründet hat, befand.

Kassette und Kontaktabzüge entdeckte die ehemalige Geschäftsführerin und jetziges Vorstandsmitglied Sabine Balke Estremadoyro 2018 zufällig in unseren Beständen wieder.

Neben diesem Gespräch gibt es viele andere Interviews, Vorträge usw. auf Kassette aufgezeichnet zum Nachhören bei uns im Archiv.

Kassette Copyright: Audre Lorde, Daniela von Raffay und Vera Werner – Rechte vorbehalten.

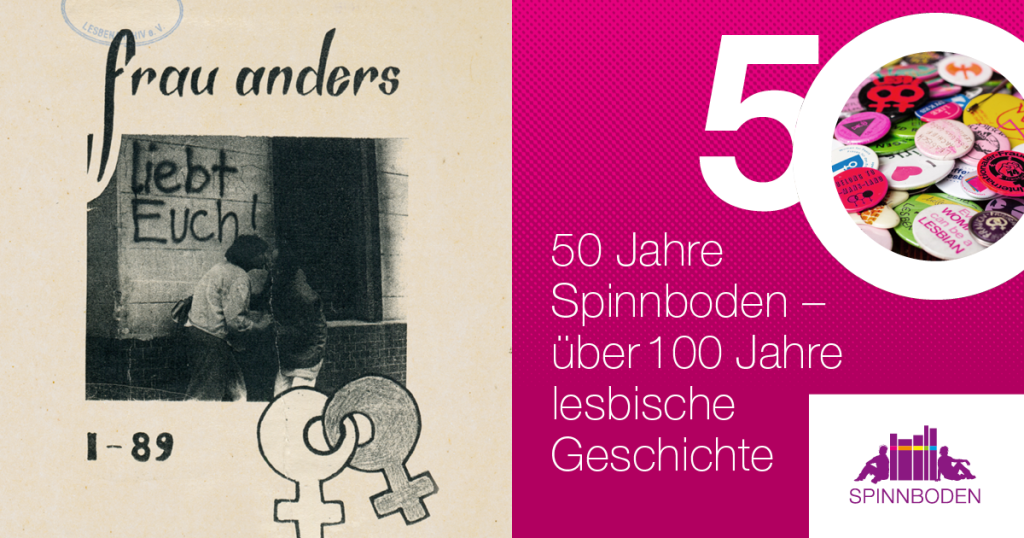

Objekt #11 aus unserem Bestand: Zeitschrift frau anders (Nr. 1/1989)

Die Zeitschrift frau anders war die einzige Lesbenzeitschrift der DDR, herausgegeben von einer Jenaer Lesbengruppe. Die erste Ausgabe erschien 1989 und musste illegal unter dem Dach der Kirche hergestellt werden. Neben den Artikeln von Mitgliedern des Redaktionskollektivs, konnten Einzelpersonen und andere Lesbengruppen Beiträge einreichen. Mit einer Auflage von zunächst 100 Stück erschien die Zeitung alle zwei Monate bis 1993. Durch eine Art Verteiler*innen- und Vervielfältigungsprinzip erreichte die Zeitschrift weit mehr als 100 Personen.

Helga Pankratz, in: Lesbenblicke von hier nach drüben, 1990, S. 57

„‘frau anders‘, erklärt eine Mitarbeiterin der Redaktion, ‚heißt nicht aus Gründen einer spießerinnenhaften Sprachregelung so. Wir hatten nicht Ausdrücke wie ‚andersrum‘ im Sinn, als wir uns für diesen Namen entschieden: Wir wollten ‚Frau‘ drin haben, weil wir lesbische Feministinnen sind, und ‚anders‘ bezieht sich auf unsere Identität als Oppositionelle in der DDR […].“

Die frau anders sollte zur Vernetzung der kirchlichen, politischen Lesbengruppen dienen, Lesben aus der Isolation holen und Anregungen zur Auseinandersetzung mit relevanten Themen geben.

Viele aktivistische, oppositionelle Gruppen in der DDR organisierten sich unter dem Dach der evangelischen Kirche, da sie sich dort teilweise staatlicher Kontrolle entziehen konnten. Es konnten bspw. Veranstaltungen organisiert oder Texte ohne übliche Genehmigungsverfahren vervielfältigt werden. Auf der frau anders musste deshalb immer vermerkt sein: „Nur zum innerkirchlichen Gebrauch“.

aus dem Vorwort von Nr. 1/1989

„Mit unserem Blatt möchten wir ein Stück Hinterland für das Selbstverständnis und Selbstbewußtsein lesbischer Frauen geben, vor allem auch den Frauen, die neu in die Gruppen kommen, das Hineinwachsen in die Bewegung erleichtern.“

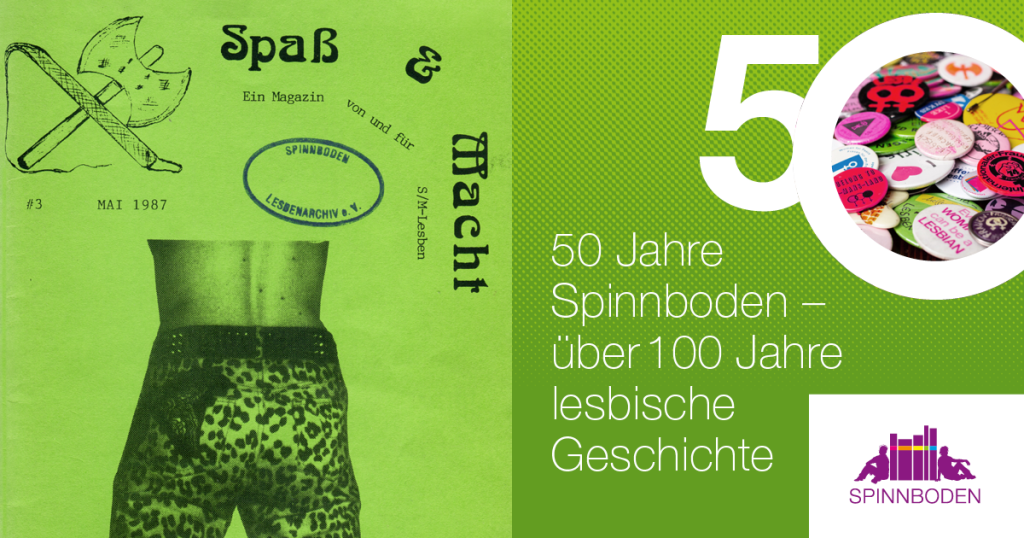

Objekt #12 aus unserem Bestand: Zeitschrift Spaß & Macht: Ein Magazin von und für S/M-Lesben (Nr. 3/1987)

Die Kölner Zeitschrift, von zwei Lesben herausgegeben, druckte seit Herbst 1986 Kurzgeschichten, Gedichte, Fotos, Texte, Tipps, Adressen, Leserinnenbriefe und Anzeigen zu SM (Abkürzung für Sadismus und Masochismus = konsensuelle Praktiken mit (Lust-)Schmerz; früher wurde SM auch als Überbegriff für alles verwendet, was heute eher als BDSM oder Kink bezeichnet wird), Sex und Erotik unter Lesben und war damit die erste im deutschsprachigen Raum. Interessierte Lesben konnten Texte und Anzeigen einsenden.

Zu dem Anliegen des Magazins heißt es in der ersten Ausgabe:

(Nr. 1/1986, S. 3)

„Es besteht […] keine Vorschrift, daß sich eure Beiträge nur um SM drehen müssen – Hauptsache, es geht um Sex und Erotik – lesbisch versteht sich. Gesucht werden Fiction und Non-Fiction (möglichst maschinengeschrieben), gute (d.h. kontrastreiche) Fotos bis 13×18 cm, Comix etc. Wenn Ihr Grüße ausrichten wollt, eine Bettgespielin sucht, eine Orgie veranstaltet – auch das kommt kostenlos in SPAß & MACHT! Diese erste Ausgabe findet bereits viele Leserinnen im Ausland (u.a. USA) – eine große Möglichkeit, mit SM-Lesben anderer Länder in Kontakt zu kommen!“

Sogar in der taz wurde über das Erscheinen der Zeitschrift berichtet und gesagt, dass die Spaß & Macht „[…] in Frauenbuchläden nur unter dem Ladentisch verkauft wird.“

Diese Aussage vedeutlicht auch, dass sexpositive Akteur*innen in feministischen und lesbischen Szenen historisch teilweise mit Ausschlüssen konfrontiert waren. Krasse Debatten dazu gingen als die sogenannten „Sex Wars“ in die lesbische Geschichtsschreibung ein.

Wir haben vier Ausgaben des Magazins im Spinnboden archiviert.

Es braucht dringend weitere Forschung zu diesem spannenden Stück lesbischer Sexgeschichte! Und wenn ihr genauer wissen wollt, was in den einzelnen Heften steht, dann besucht uns im Archiv.

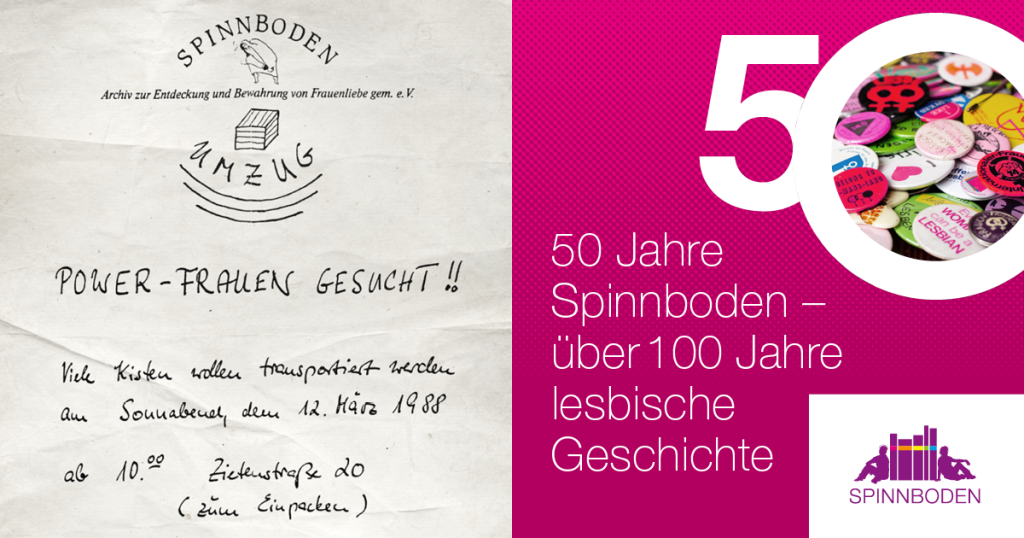

Objekt #13 aus unserem Bestand: Flyer Spinnboden Umzug „Power-Frauen gesucht“ (1988)

Bewegungsarchive brauchen ein Zuhause und ziehen auch immer wieder um!

Die Anfänge des Spinnbodens liegen in West-Berliner Privatwohnungen, was sehr typisch für ein Bewegungsarchiv ist. Seit dem Beschluss von 1973, alle Protokolle und Papiere des LAZ (Lesbisches Aktionszentrum Westberlin) zu sammeln – damals war das Archiv noch nicht offiziell eröffnet – wanderten die Bestände immer von Wohnung zu Wohnung, je nachdem, welche Liebesbeziehung von LAZ-Mitgliederinnen anfing oder aufhörte. Dies wurde von Gudrun Schwarz in einer VHS-Aufzeichnung auch liebevoll als „Love-Story-Archiv“ bezeichnet.

Als Gudrun Schwarz dann die Bestände um 1980 im Vertrieb der Lesbenpresse findet, nimmt sie diese wiederum in ihre Privatwohnung in Schöneberg und baut das Archiv gemeinsam mit anderen auf. Es öffnet 1982 offiziell und besteht aus ca. 800 Büchern und 40 Ordnern.

Der Umzug in die Burgsdorfstraße 1988, der auf dem Aufruf für Umzugshelferinnen im Foto oben erwähnt wird, verschaffte dem Spinnboden ein eigenes Zuhause im Wedding:

POWER-FRAUEN GESUCHT!! Viele Kisten wollen transportiert werden am Sonnabend, dem 12. März 1988ab 10.00 Zietenstraße 20 (zum Einpacken)ab 13.00 Burgsdorfstraße 1, 1/65 (zum Auspacken).

(Text Flyer, 1988)

Von der Burgsdorfstraße zog das Archiv schließlich Ende 1995 in die Weiberwirtschaft in Mitte, wo es noch heute zu finden ist!

Kommt uns besuchen![]()

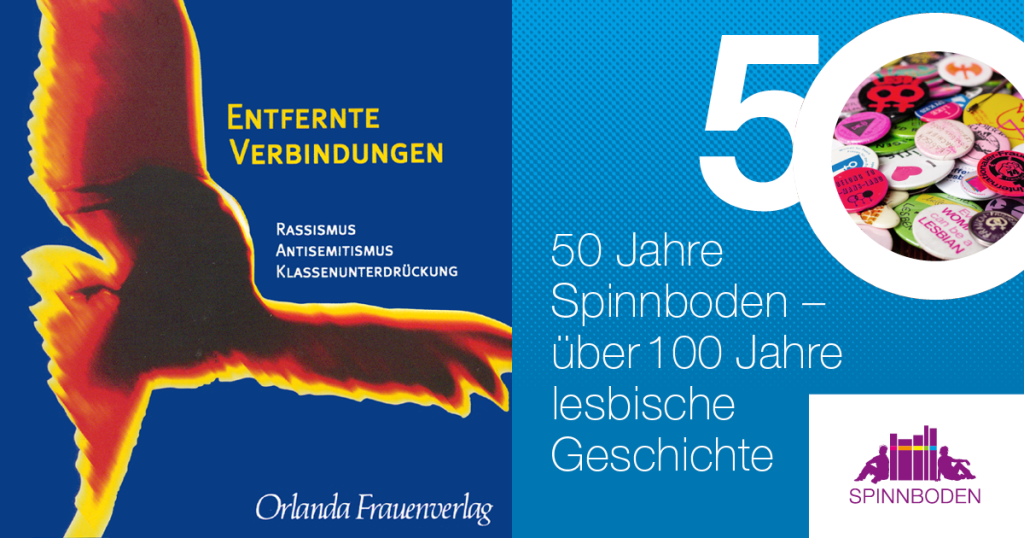

Objekt #14 aus unserem Bestand: Buch Entfernte Verbindungen (1993)

Dieses wegweisende Buch, herausgegeben von Ika Hügel, Chris Lange, May Ayim, Ilona Bubeck, Gülşen Aktaş und Dagmar Schultz im Orlanda Verlag benennt Mehrfachdiskriminierung von Frauen und Lesben.

Bis dahin gab es noch wenige Bücher zum/aus dem deutschsprachigen Kontext, die Klassismus, Rassismus und Antisemitismus gemeinsam thematisieren. Die insgesamt 21 Beiträge thematisieren Unterschiede zwischen Frauen, die „Wendezeit“ und Staatsbürgerschaft aus unterschiedlichen Perspektiven bzw. Positionen. Es verfolgt die Motivation, zu ergründen, wie im Wissen dieser Unterschiede intersektionale Bündnispolitiken aussehen können.

Im Vorwort heißt es:

„Ausschließlich das Patriarchat zu analysieren ist unzureichend, verstellt den Blick auf Rassismus, Antisemitismus und Klassenunterdrückung innerhalb der Frauenbewegung und behindert die Entwicklung einer Frauenpolitik, die sich eindeutig gegen Rassismus, Antisemitismus und Klassenunterdrückung richtet. Wir haben entschieden, den Schwerpunkt in diesem Buch auf Rassismus, Antisemitismus und Klassenunterdrückung zu legen, weil wir einen Ansatz für Bündispolitik gegen nationalistische, rechtsradikale Tendenzen und destruktive gesellschaftliche Machstrukturen finden wollen. Das heißt nicht, daß wir andere Unterschiede für unwichtig halten. Wie schwierig Bündnispolitik ist und wie sehr sie in den Anfängen steckt, zeigte sich für uns darin, daß wir in diesem Buch noch nicht über langfristige und tragfähige Koalitionen im deutschsprachigen Raum schreiben konnten. Einen ermutigenden Anfang politischer Bündnisse sehen wir in einzelnen Frauenprojekten und in dem Kongreß ‚Frauen unter Druck‘, der von Immigrantinnen, Schwarzen und jüdischen Frauen im Oktober 1991 in Berlin abgehalten wurde.“

Vorwort, S. 12/13

Wir freuen uns dieses wichtige Buch in unserer Bibliothek zu haben.

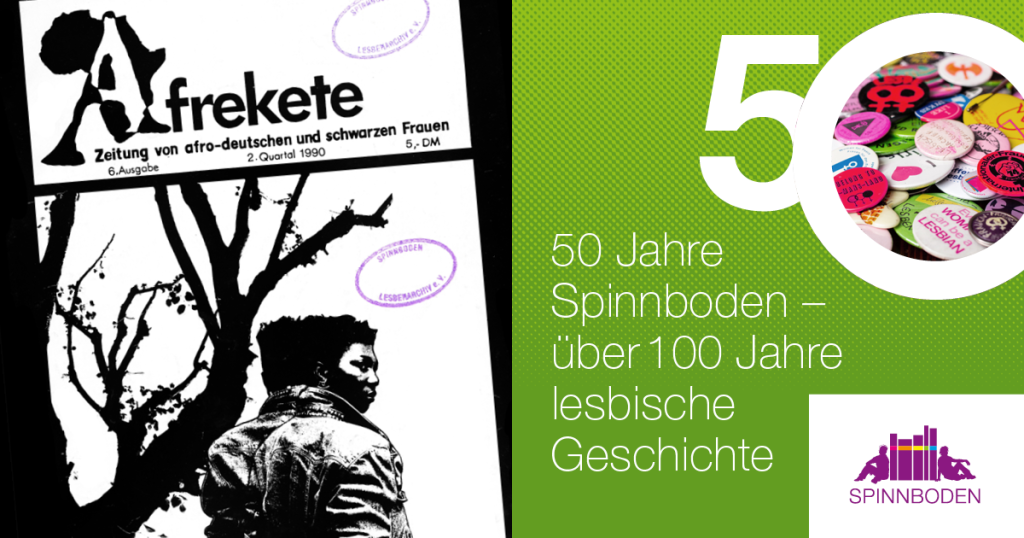

Objekt #15 aus unserem Bestand: Zeitschrift Afrekete (6/1990)

1988 erschien die erste Afrekete, Zeitung für afro-deutsche und Schwarze Frauen, herausgegeben von zwei Frauen von ADEFRA Bremen. In sechs Ausgaben (bis 1990) schrieben verschiedene Autorinnen aus ihrer Perspektive als Schwarze (lesbische) deutsche Frauen, um sich gegenseitig zu empowern.

In der ersten Ausgabe heißt es:

„Schwarze, Afro-Deutsche Schwestern, dies ist der erstmalige Versuch in der BRD ein selbstbestimmtes und unabhängiges Sprachrohr schwarzer Frauen herauszugeben. […] Deshalb rufen wir jede von Euch auf, diese Seiten für Euch selbst und andere Frauen zu nutzen, indem ihr zahlreiche Beiträge zu dem was Euch auf Herz, Seele, Magen […] liegt, zu uns schickt bzw. zu den überregionalen Redaktionstreffen mitbringt.“

Afrekete Nr. 1, 1988, Vorwort

In den folgenden Ausgaben gab es freie Einsendungen oder ein Heftthema mit dem sich in Form von Lyrik, Texten, Zeichnungen u. Fotografien auseinandergesetzt wurde, dazu Veranstaltungshinweise, Rezensionen/Berichte u. Buchempfehlungen.

In der letzten Ausgabe heißt es dann im Vorwort:

„Es fehlt uns an Redakteurinnen, die kontinuierlich mitarbeiten, an Finanzen und Zeit. Wir wollen die Pause dazu nutzen ein verändertes Konzept zu entwickeln, Kraft zu schöpfen diese wichtige Arbeit weiterzuführen.“

Afrekete Nr. 6, 1990, Vorwort

Leider gab es danach keine weiteren Ausgaben.

Kommt gern im Spinnboden vorbei und schaut euch in Ruhe alle sechs Ausgaben an!

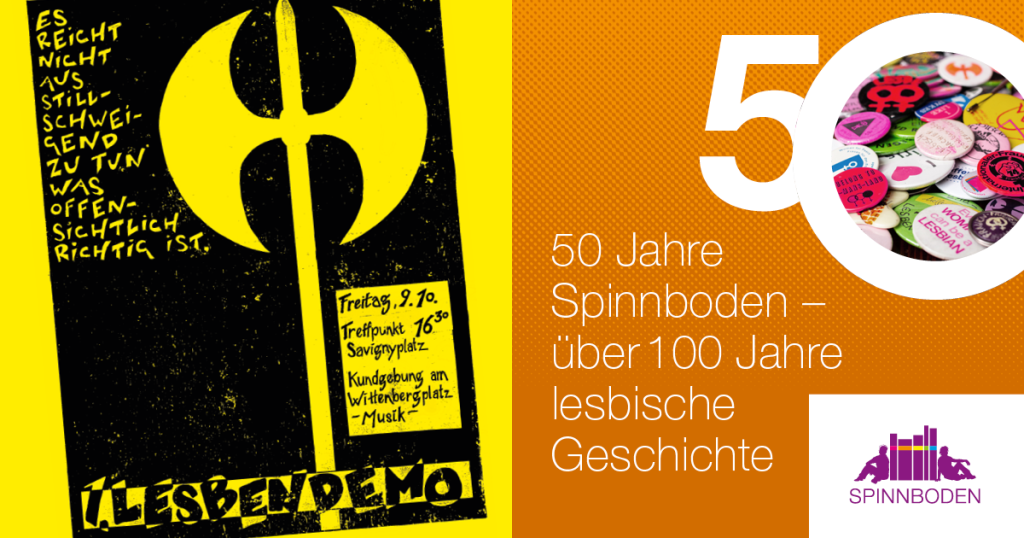

Objekt #16 aus unserem Bestand: Flyer 1. Lesbendemo

Seit Jahrzehnten gibt es Demos, um lesbisches Leben sichtbar zu machen und Forderungen gegen Diskriminierung auf die Straße zu tragen. Die erste Lesbendemo, wie es auf dem Plakat heißt, fand anlässlich einer Lesbenwoche in Berlin statt. Die erste Westberliner Lesbenwoche war 1985. Hier wurden verschiedene Themen diskutiert, Workshops angeboten etc.

In dem Flyeraufruf zur Demo heißt es:

„Unsere Idee, uns mehr in Bewegung zu bringen entstand, nachdem wir uns schon lange über unsere und die Passivität der anderen Lesben geärgert hatten. Weder das traute Glück allein daheim, im Sub zu zweit oder wie auch immer, noch Sorge um Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz sind Gründe, sich mit der gegenwärtigen Situation abzufinden. Wir dürfen uns nicht verschweigen, damit wir nicht verschwiegen werden können. […] Lesben, rührt Euch, kommt zur Demo, bringt Transparente und Energie mit!“

Text auf der Rückseite des Flyers

Die Doppelaxt ist ein bekanntes lesbisches Symbol, wird aber auch von Rechten missbraucht.

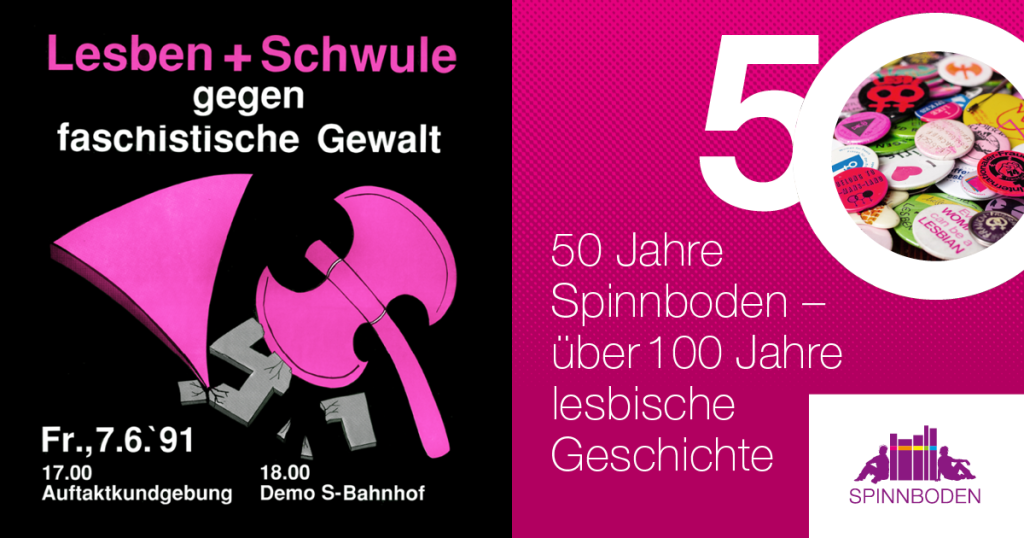

Objekt #17 aus unserem Bestand: Plakat Demonstration „Lesben + Schwule gegen faschistische Gewalt“ (1991)

Damals wie heute kämpf(t)en Lesben in solidarischen Bündnissen gegen Faschismus. Im Jahr 1991 gab es mit dem vorausgehenden „Mauerfall“ ein weiteres Erstarken rechter Gewalt und rassistischer Anschläge in Deutschland.

Das Plakat erinnert an eine Demonstration, die gemeinsam von Lesben und Schwulen am Alexanderplatz organisiert wurde.

Symbolisch zerstören darauf der Rosa Winkel und die Doppelaxt das Hakenkreuz.

Mit dem Rosa Winkel wurden während der NS-Zeit männliche Häftlinge in Konzentrationslagern, die aufgrund von homosexuellen Handlungen inhaftiert/verfolgt wurden, gekennzeichnet, später wurde dieser zu einem bekannten Symbol der Schwulenbewegung.

Die Doppelaxt bzw. Labrys oder auch Amazonenaxt genannt, wurde ab den 1970er Jahren ein vielverwendetes Symbol der Lesbenbewegung, da sie von Amazonen verwendet worden sein soll.

Das Plakat ruft auch Heteros zum gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus auf:

Auch unsere heterosexuell veranlagten MitbürgerInnen sind wärmstens aufgerufen: Laßt den Kaffee, laßt die Sahne kommt herunter, schwenkt die Fahne!

Auf dem Plakat

Mehr tolle Plakate gibt es bei uns im Archiv zu entdecken!

Objekt #18 aus unserem Bestand: Telefonkarte mit Hella von Sinnen (1993)

Bei uns im Archiv findet ihr auch „Alltagsgegenstände“. Ein Beispiel dafür ist diese Telefonkarte mit einem Bild der lesbischen TV-Ikone Hella von Sinnen. Diese gab es im Jahr 1993 anlässlich des European Lesbian & Gay Pride, der in Berlin stattfand, heute bekannt als EuroPride.

Der Pride in Berlin war der zweite EuroPride nach dem Start in London 1992.

Neben lesbischen Telefonkarten gibt es bei uns auch so etwas wie (Karten-)Spiele, Unterhosen, Streichholzschachteln oder gezogene Zähne uvm., die auf verschiedenen Wegen zu uns ins Archiv gelangen.

Wenn auch ihr einen „lesbischen Alltagsgegenstand“ findet oder besitzt und dafür ein Zuhause sucht, so kommt doch gern damit im Spinnboden vorbei!

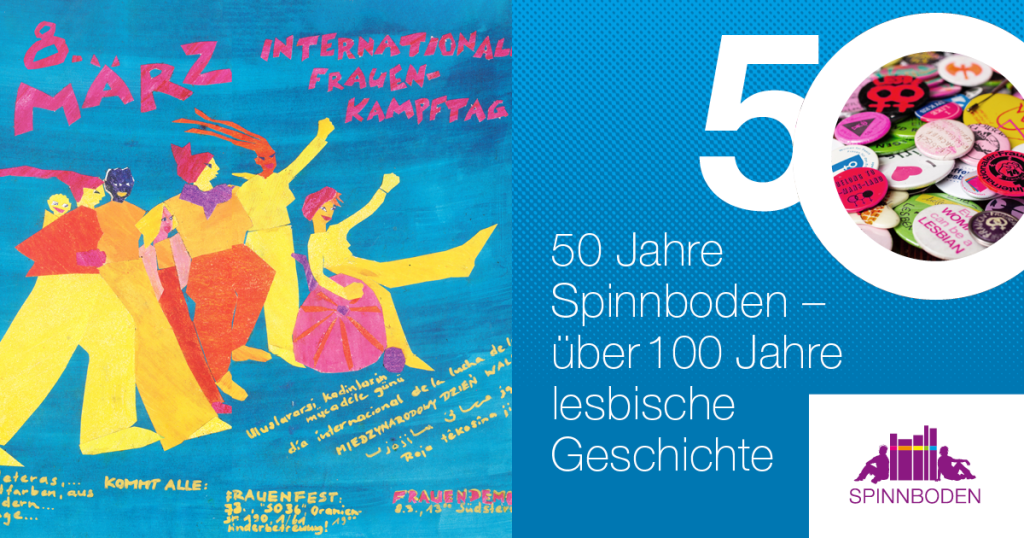

Objekt #19 aus unserem Bestand: Plakat 8. März internationaler Frauenkampftag (1992)

Der 8. März ist international ein feministischer Kampftag. Besonders wichtig bleibt internationale Solidarität und die Benennung komplexer Verhältnisse von Diskriminierung und Unterdrückung.

Dieses Plakat aus dem Jahr 1992 aus unserem Plakatbestand ruft zur „Frauendemo am Südstern“ in Berlin auf. Am Abend davor gab es ein Fest im SO36, wo auch wir dieses Jahr unser 50-jähriges Jubiläum gefeiert haben.

In unserem Plakatbestand im Archiv findet ihr zahlreiche verschiedene Poster von Demonstrationen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Buch- und Musikreleases, Parties, Bars, Festivals, Filmen etc.

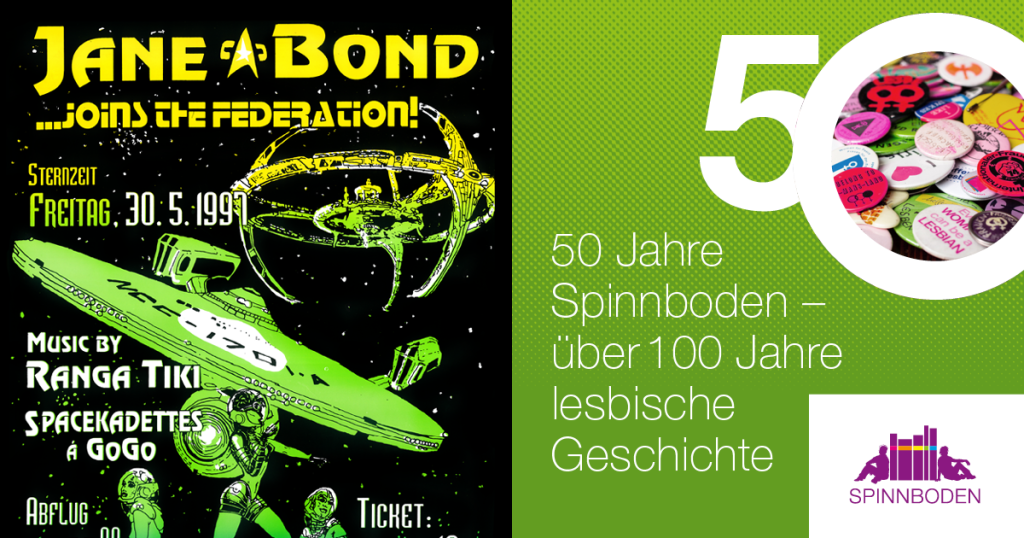

Objekt #20 aus unserem Bestand: Plakat Jane Bond Party SO36 (1997)

Unsere Plakatsammlung im Archiv zeigt, dass neben Demos auch viele Partys stattfanden oder Partyreihen gegründet wurden – so wie die Jane Bond für „Frauen, Lesben, Drags und andere Weiblichkeiten“ im Kreuzberger Club SO36, welche legendär war. Sie fand ab 1995 immer unter einem anderen Motto statt. In dem Plakat oben vom Mai 1997 war dies z.B. Weltraum „Jane Bond … joins the federation!“

Besucht uns gern und schaut, was es noch so für Partys gab und mit welchen tollen Plakaten diese beworben wurden.

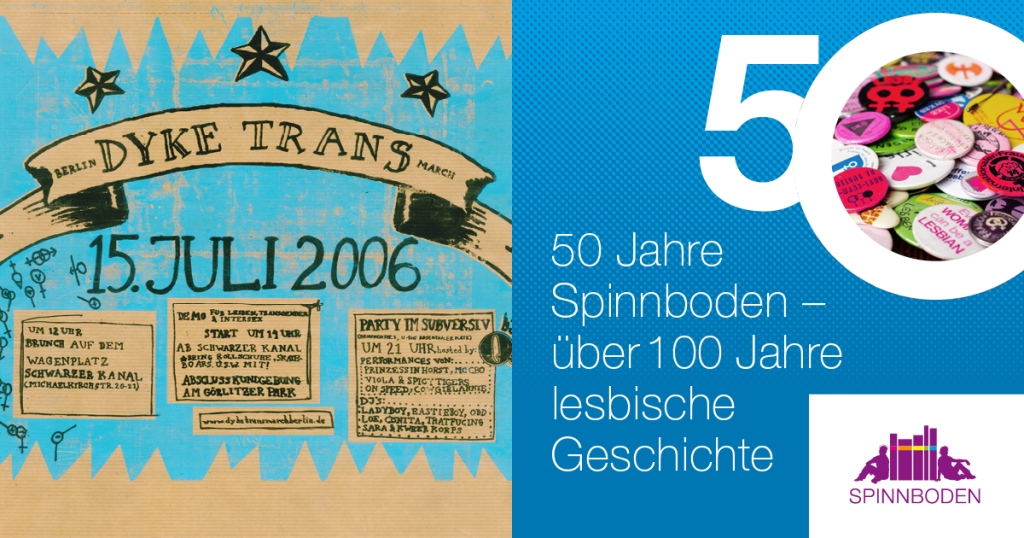

Objekt #21 aus unserem Bestand: Plakat vom Dyke*Trans March Berlin (2006)

In lesbischen Communities waren stets trans Personen. Verschiedene Initiativen mach(t)en dies immer wieder sichtbar, wie z.B. das Plakat vom Dyke*Trans March von 2006 zeigt.

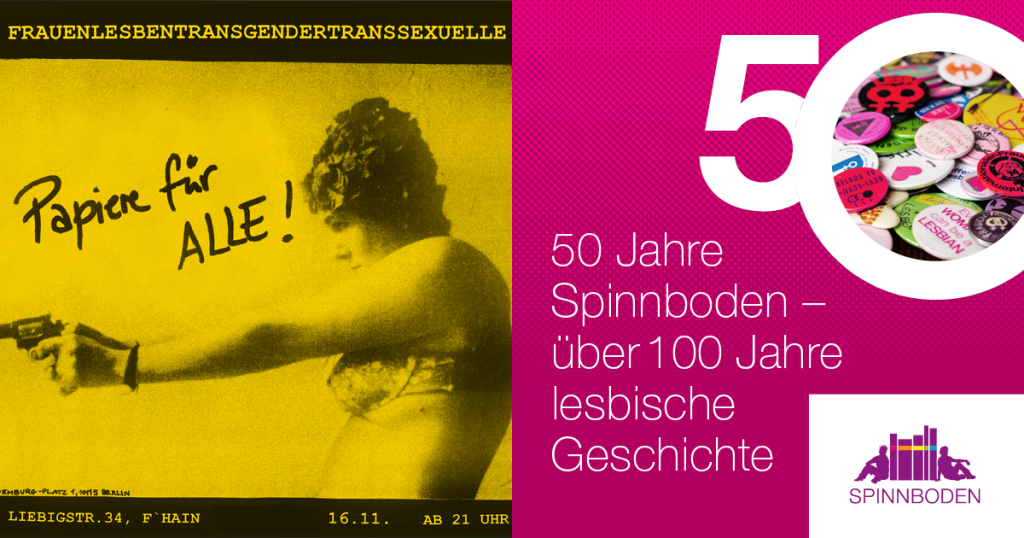

Objekt #22 aus unserem Bestand: Plakat Party „Papiere für alle“ (o. J.)

Soli-Partys waren und sind eine Form politischer Aktion. Die Forderung von Papieren für alle und damit gegen Rassismus und Illegalisierung bleibt aktuell.Die Party, von der im Spinnboden das Plakat archiviert ist, wurde vom „FrauenLesbenBündnis gegen Rassismus und Illegalisierung“ im queer-feministischen Hausprojekt Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain organisiert, welches 2020 geräumt wurde.Somit ist ein weiterer Ort linker, queerer und feministischer Gemeinschaft, Organisierung und Geschichte aus der Stadt verschwunden.

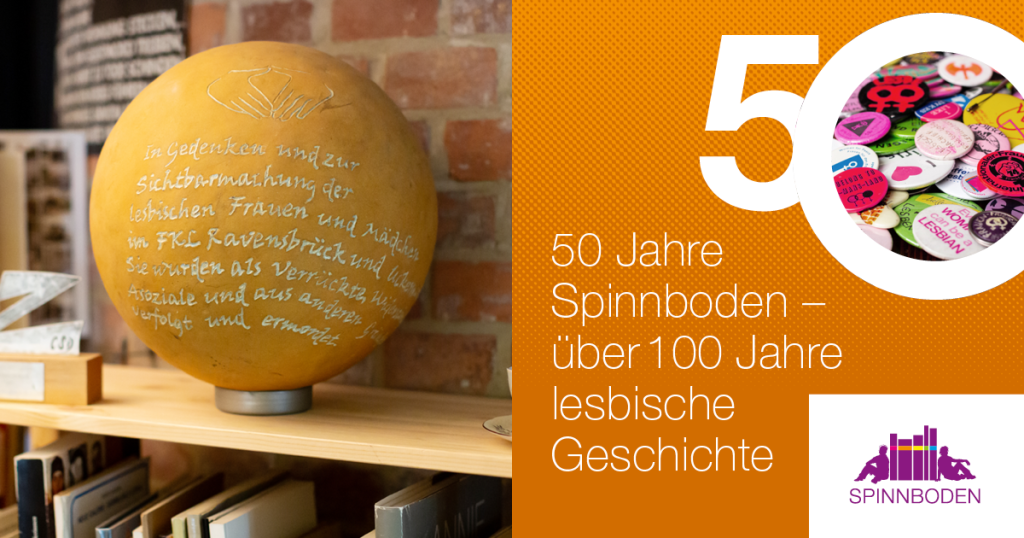

Objekt #23 aus unserem Bestand: Gedenkkugel für Lesben im KZ Ravensbrück

Wir beenden unser Jubiläumsjahr und damit unsere „Objekte aus dem Spinnboden-Archiv“-Reihe mit der Gedenkkugel für Lesben, welche nach jahrzehntelangem Kampf im Jahr 2022 endlich auch offiziell in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück niedergelegt werden konnte.

Im Rahmen des 77. Jahrestages zur Befreiung des KZ Ravensbrück wurde erstmals offiziell der lesbischen Opfer gedacht. Am 1. Mai 2022 erfolgte die Einweihung der Gedenkkugel am „Neuen Gedenkort“ in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Von Mai bis Oktober 2022 war ein Interims-Gedenkzeichen in Form einer Glasscheibe zu sehen, da die finale Kugel beim Brennen zerbrochen war.

Angefangen in der DDR haben Frauen und Lesben jahrzehntelang für das Gedenken und die Sichtbarmachung lesbischer Frauen und Mädchen im ehemaligen Frauen-KZ Ravensbrück und Uckermark gekämpft.

Wir freuen uns, dass im Spinnboden bereits seit 2018 ein weiteres Exemplar der Kugel bewahrt wird. Die Inschrift lautet:

„Im Gedenken und zur Sichtbarmachung der lesbischen Frauen und Mädchen im FKL Ravensbrück und Uckermark. Sie wurden als Verrückte, Widerständige, Asoziale und aus anderen Gründen verfolgt und ermordet.“

Inschrift Gedenkkugel Spinnboden, 2018

Diese Inschrift weicht damit von der aktuellen Inschrift in der Gedenkstätte leicht ab. U.a. im Wikipedia Artikel zur „Gedenkkugel Ravensbrück“ kann dies nachvollzogen werden.